|

Mélovivi ou Le piège

de Frankétienne

Mise en scène de l'auteur

Distribution : Frankétienne, Garnel Innocent

Salle I'UNESCO Paris

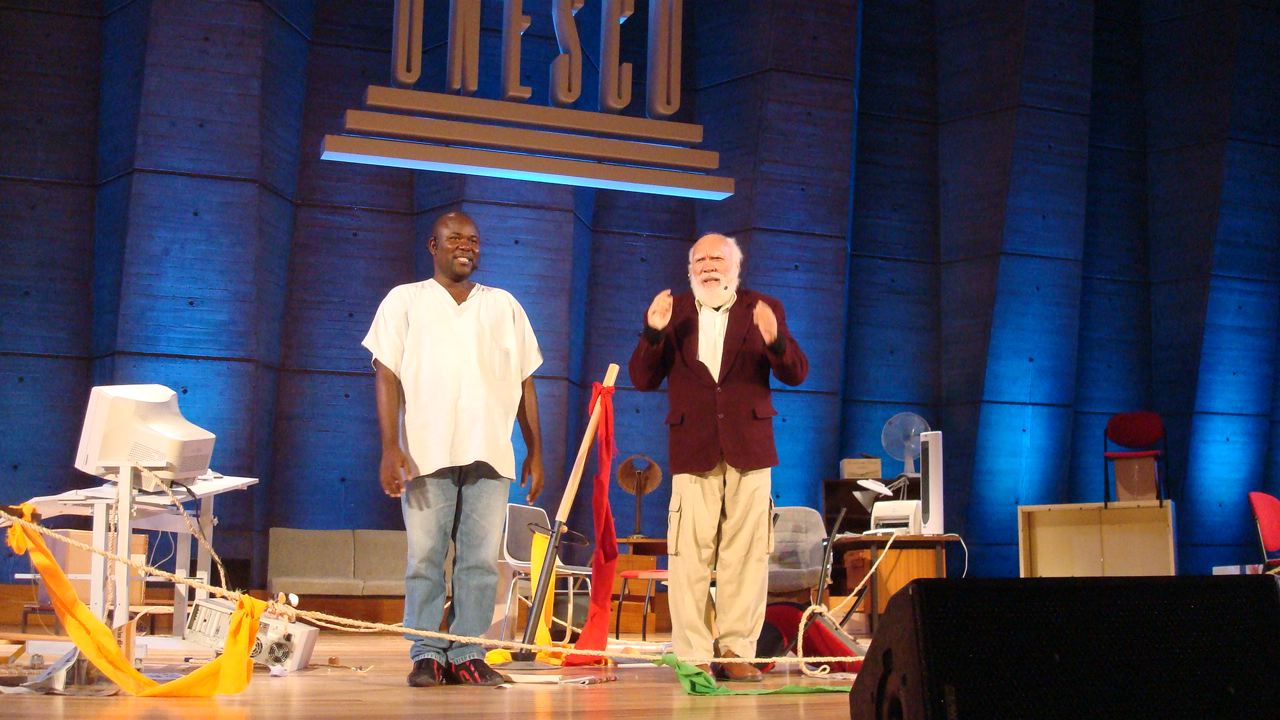

Ce fut une première, une création incomparable car les acteurs (l'auteur et son partenaire de scène Garnel Innocent*) auraient bien pu ne plus être de ce monde. Ils venaient juste de terminer une répétition, vers 16 h, le 12 janvier 2010, dans la maison de Frankétienne à Port-au-Prince lorsque « les boas » sont remontés du ventre de la terre. Comme le raconta l'auteur à son public après le spectacle de façon très émouvante, la pièce devait être créée au Parc historique de la canne à sucre (en Haïti) fin janvier, et il crut bien un moment qu'elle ne serait jamais jouée. La catastrophe du 12 janvier aura donné à cette pièce une amplification inouïe.

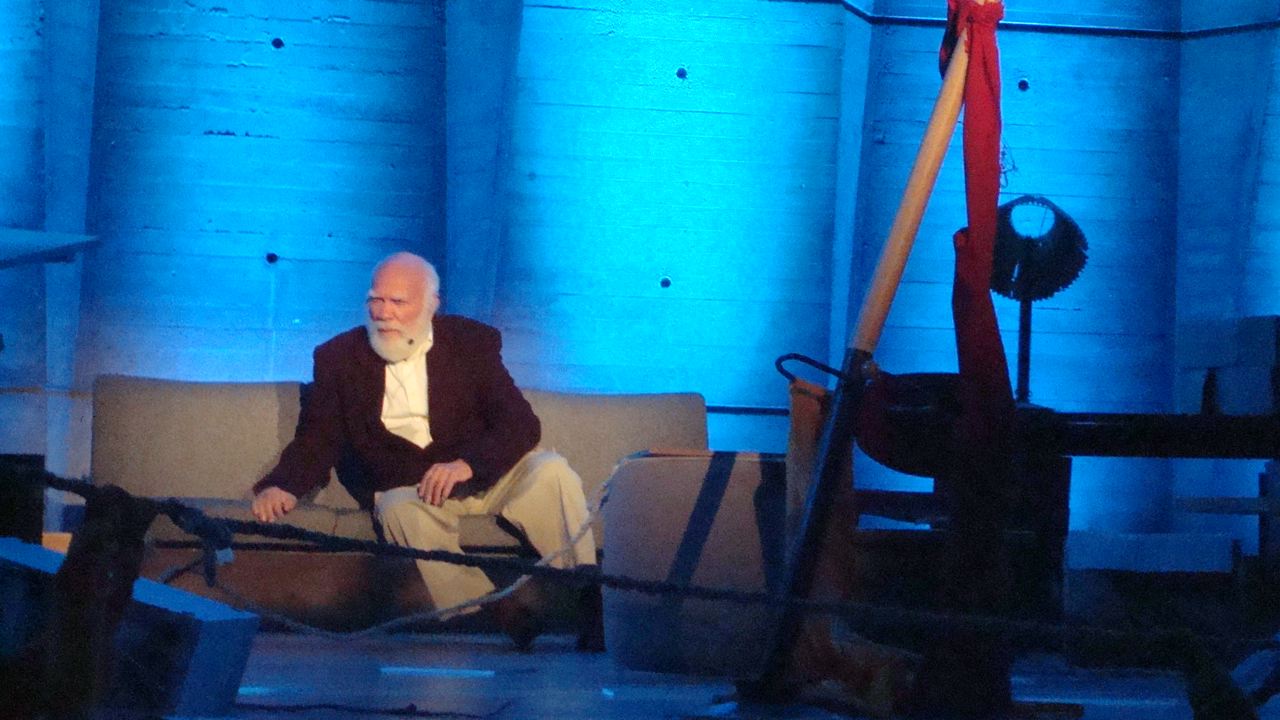

Mélovivi, reprend sans doute une première pièce en créole de 1987. C'est un huis clos - et pour cause, c'est le « piège » du titre ** - en huit séquences d'inégales longueurs, avec deux personnages : A et B. On peut dire qu'avec elle, Frankétienne se place à côté du Fin de partie de Beckett : il renouvelle le format du dialogue existentiel (post-apocalyptique en l'occurrence) et soutient de façon époustouflante la comparaison. En effet, ce qu'on n'imagine pas avec Beckett, l'auteur acteur se met lui-même en scène pour un exercice de haute voltige verbale et spectaculaire, impeccablement servi par son jeune compère, B que joue Garnel Innocent.

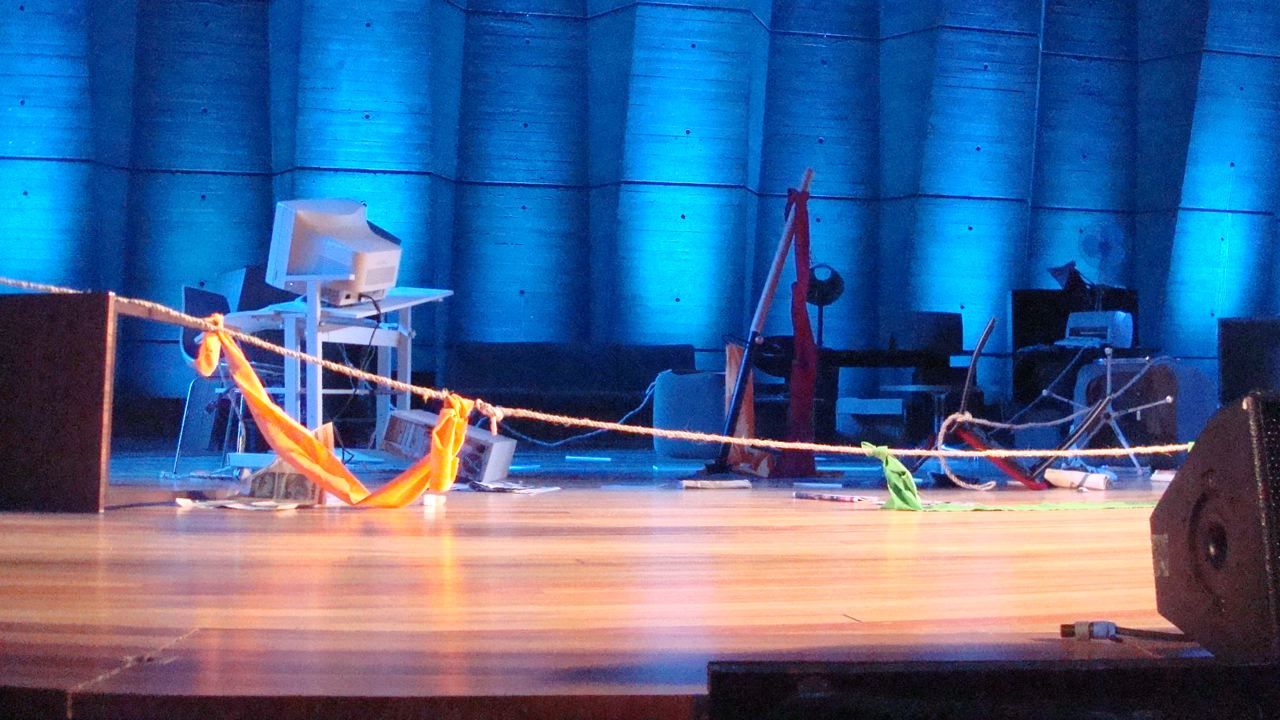

Deux hommes donc, un jeune et un vieux se relèvent, indemnes et incrédules, d'un désastre, dans un espace chaotique, enclos comme un ring de boxe par des cordages de sécurité - où pendent des haillons multicolores - et qui symbolisent les parois du piège. Sens dessus dessous, les objets familiers et instruments de travail d'un bureau : chaises pattes en l'air, ordinateur de guingois, livres, dictionnaires et papiers épars au sol, fragments de journaux, cartons et autres fatras. Au fond un canapé, une étagère vide encore debout par miracle, comme les hommes ...

Les familiers de l'oeuvre de Frankétienne, mais surtout les nouveaux venus non créolophones seront soulagés : le texte fort « lisible » - qui contient un intermède de quelques minutes en créole, est publié à l'occasion de cette création. C'est un spectacle tous publics où les légendaires délires linguistiques de Frankétienne se déploient dans une plausibilité post-traumatique totale. Deux personnages se relèvent, se soutiennent et se font écho, parfois s'affrontent violemment, rivalisent d'esprit, font rimer leurs répliques, et vont jusqu'à se faire « vraiment » peur . Sans conteste le vieux est le maître de la parole, il donne les mots clés qui vont démarrer des séries de répliques anaphoriques (ou dérivations et divagations lexicales) mais l'élève, moins détaché de la réalité, est son digne interlocuteur.

Les thèmes - introduits à l'emporte-pièce dans une prestation d'une énergie merveilleuse - sont la mise en cause du langage et du texte, de la connaissance logique, de l'informatique (qui donne lieu au seul segment comique à proprement parler). Topos dominant, obsessionnel et omniprésent, l'irresponsabilité de l'homme contemporain (c'est le public qui se trouve apostrophé) dans la mise à mort sanglante de la planète - avec le magnifique crescendo de la quatrième séquence : c'est l'horreur que les protagonistes sont en train de vivre et d'halluciner tour à tour. Impossible de ne pas se sentir concerné, culpabilisé et dévasté par ces vociférations lyriques et tragiques où le pays, la ville du poète et la Planète sont indissociables.

C'est en vain que B ébauche périodiquement des gestes de remise en ordre dans le chaos : faire tenir une chaise en équilibre sur un carton vide perché sur l'étagère, essayer lui-même de s'y jucher, manipuler le clavier de l'ordinateur ou l'imprimante à l'autre bout de la pièce. B essaie donc de s'occuper constructivement mais le vieillard, lui, ne fait que 'dé-parler', stimuler, provoquer et morigéner le jeune homme. Comme un metteur en scène, A observe parfois le jeu d'acteur de B avec jubilation puis, comme un gaillard de carnaval, il entraîne son compagnon dans une danse pour lui apprendre à retrouver son corps. Comme un senior sur le fil de la sénilité, il l'apostrophe et lui impose son obsession, thématique dominante de la pièce : la belle planète terre est en danger de mort et pour tout dire déjà détruite. Frankétienne avait en effet décidé de faire écho aux cris d'alarme du mouvement écologiste et mis au monde en novembre-décembre 2009 ce texte explosé, explosif et flamboyant.

* Garnel Innocent est professeur de mathématiques et de physique, ami et lecteur privilégié de Frankétienne dont il a proposé un glossaire intitulé LeksiFe [= lexique Frankétienne] publié en 2004.

** Selon Jean Jonassaint que je remercie de cette précision, le terme même de 'malovivi' aurait à voir avec le « médire » ['slander', 'calumny'? ] . On serait alors proche du déparler/ dé-lire et peut-être de l'imprécation. En tout cas 'malovivi' ne signifie pas 'le piège', lequel désigne bien la pauvre petite planète terre.

Christiane Makward

Paris, 24 mars, 2010.

Photo: Christiane Makward

Décor

Photo: Christiane Makward

Frankétienne

Photo: Christiane Makward

Frankétienne et Garnel Innocent sur scène

Photo: Christiane Makward

Frankétienne et Garnel Innocent sur scène

|